環境設定を整える Maschineの使い方

ワークフローを追いながらMaschineの使用方法を解説

このカテゴリーでは、Nativeinstruments「Maschine」の実機解説を行っていきます。

簡単な楽曲を構築するスタイルで本講座を進めていきますので、

作業の経過と共に、本体の操作をしっかりと習得していただけます。

解説の環境は下記となります。

- ハード : Maschine Studio

- ソフト : Maschine

- 音源 : Maschine内蔵音源 + KompleteSelect

なお、DAWと連携して使用されたいという方は、

下記の記事をご参照ください。

それでは解説に入っていきます。

サウンド出力やレイテンシーを調整する

Maschineを使用していく中で、

一番最初に行うべきことは、本体の操作性を整えることです。

この環境設定について触れていきます。

当設定はソフト上から行います。

まずは、Maschineのサウンドをどこから鳴らすのか?ということと、

Padやキーボードの反応速度を決定します。

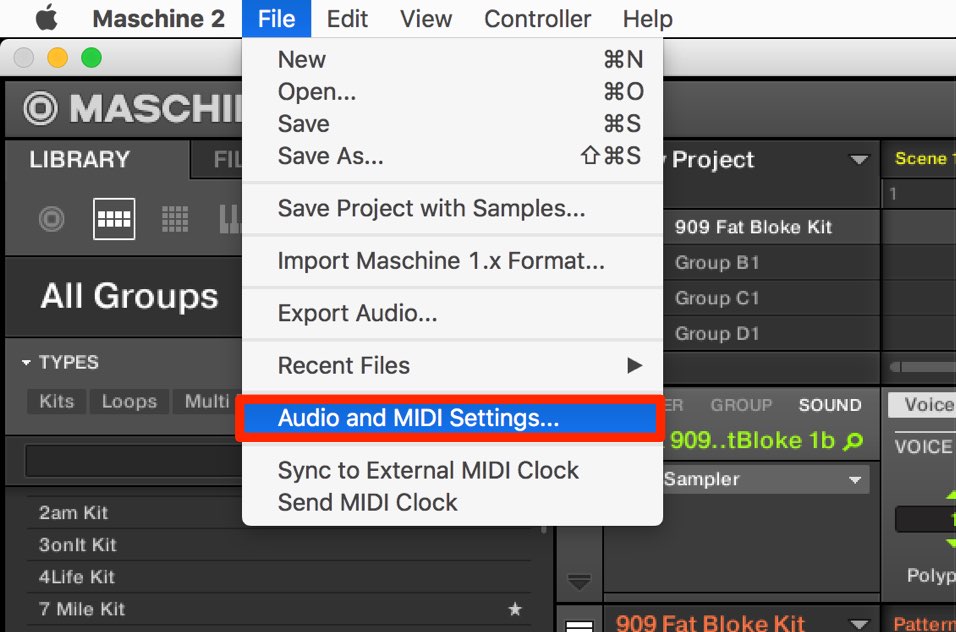

上メニューから「File」→「Audio and MIDI Settings」を立ち上げます。

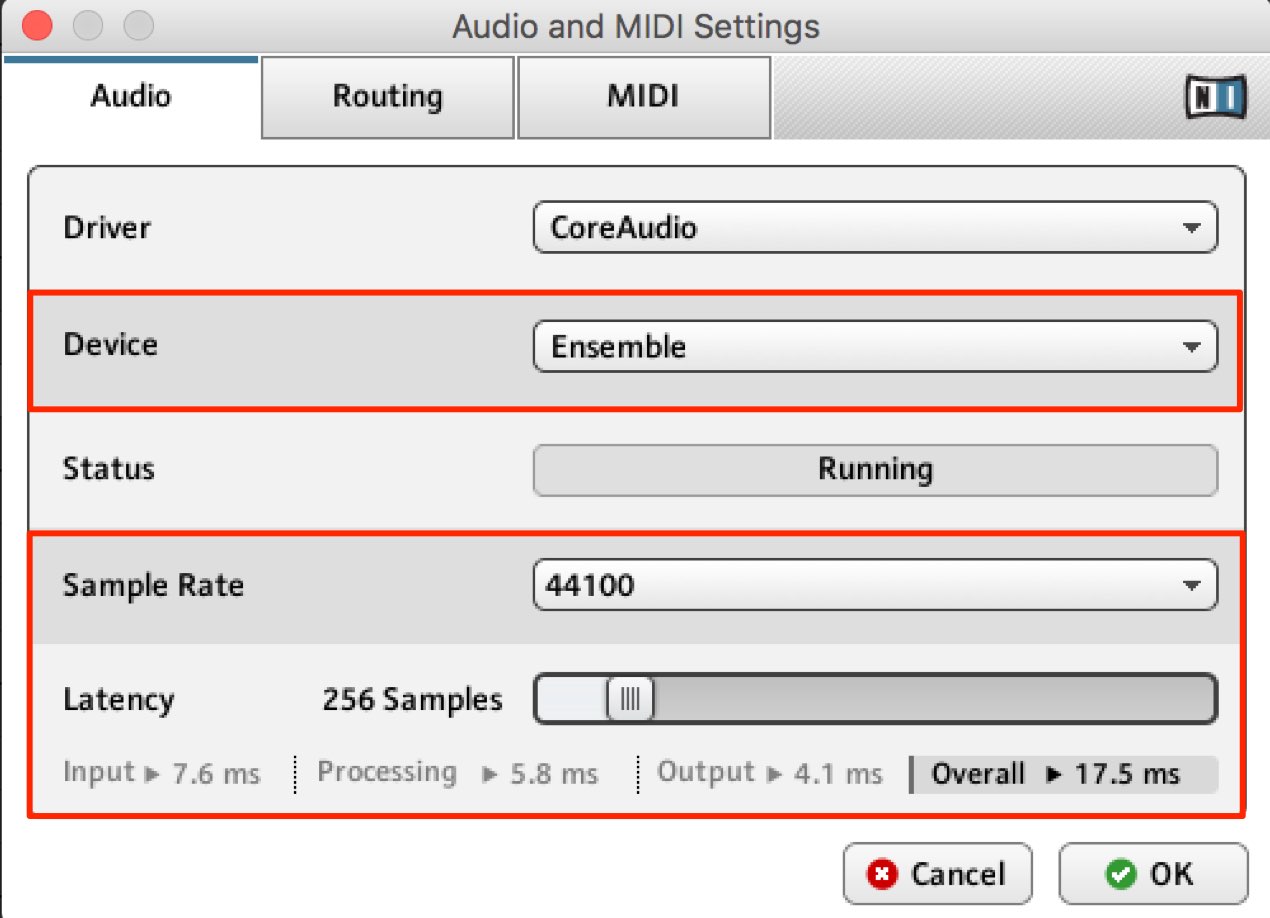

- Device : Maschineのサウンドをどこから鳴らすのか?

また、Maschineへ楽器などをサンプリングする際に使用する機器を指定します。 - Sample Rate : 数字が大きいほど高音質となりますが、

CPU負荷やサウンドの遅れに繋がります。画像の「44100」はCD規格の音質です。

特に理由がない場合は「44100」「48000」をご選択ください。 - Latency : Padを叩いてからサウンドが鳴るまでの遅延時間となります。

数字を下げるほど、遅延が少なくなりますが、CPU負荷が高くなります。

特に音源が多くなってきた際に負荷が高くなります。

「256」〜「512」を目安に調整してください。

MIDIキーボードを使用する

MaschineはMIDIキーボードからも演奏が可能です。

この連携を有効にする場合の設定となります。

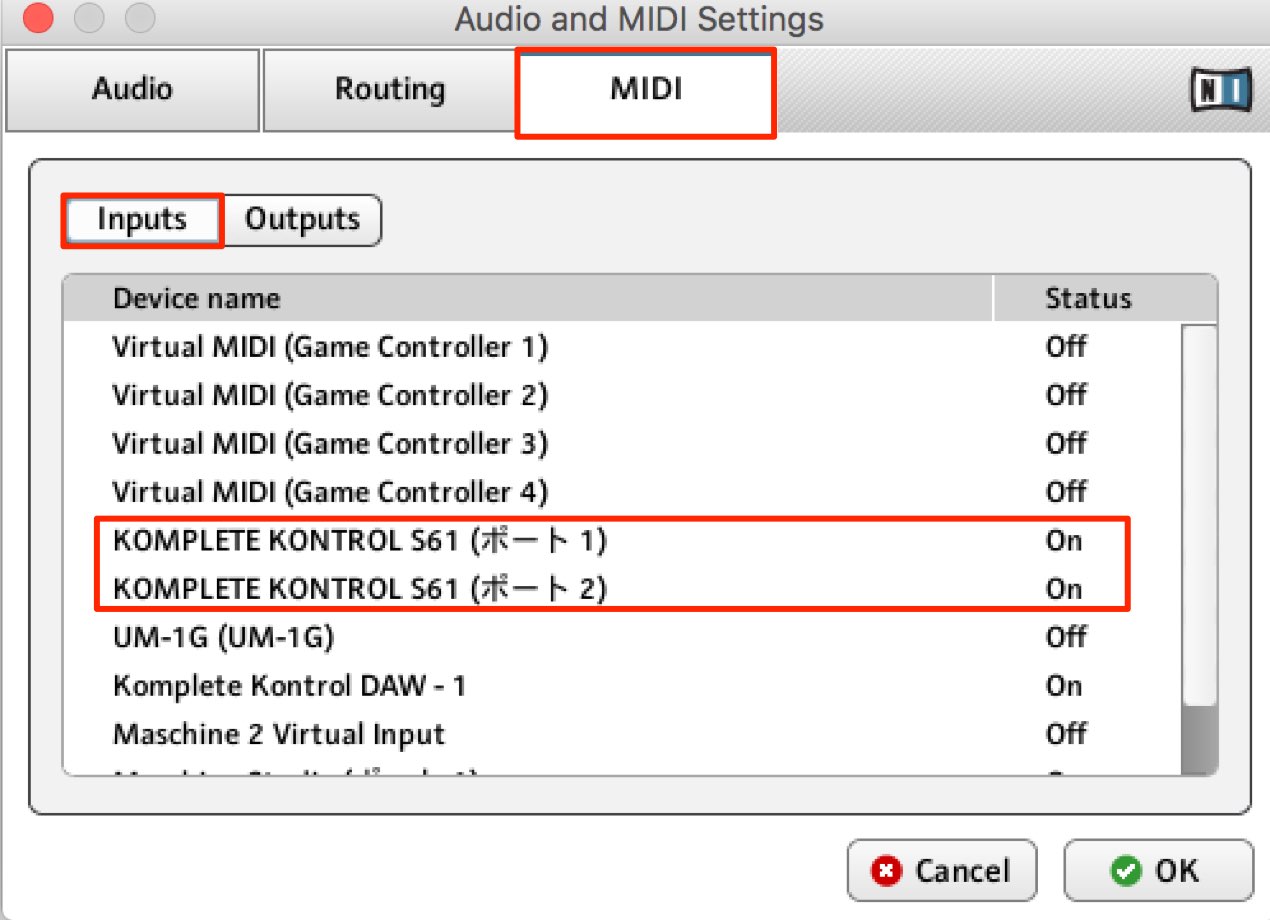

「MIDI」タブを選択し、「Input」を選択します。

使用したいキーボードを「On」に変更することで、使用が可能となります。

環境設定で快適な動作環境を整える

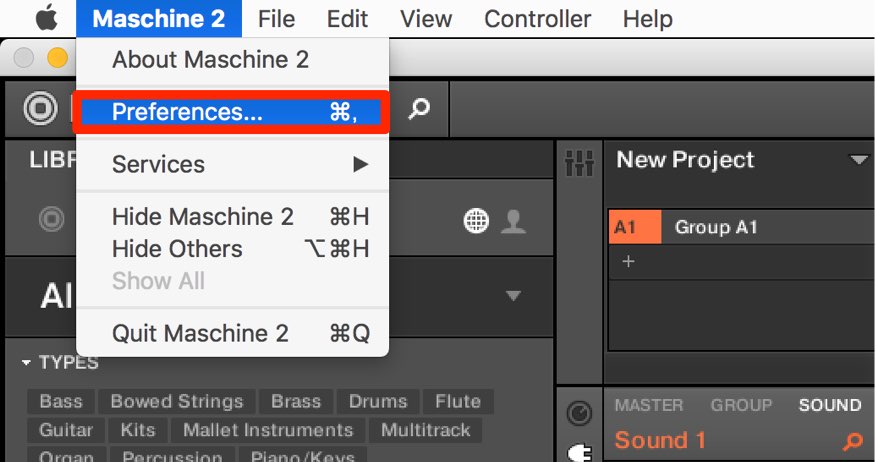

上メニューから「Maschine 2」→「Preferences」へアクセスします。

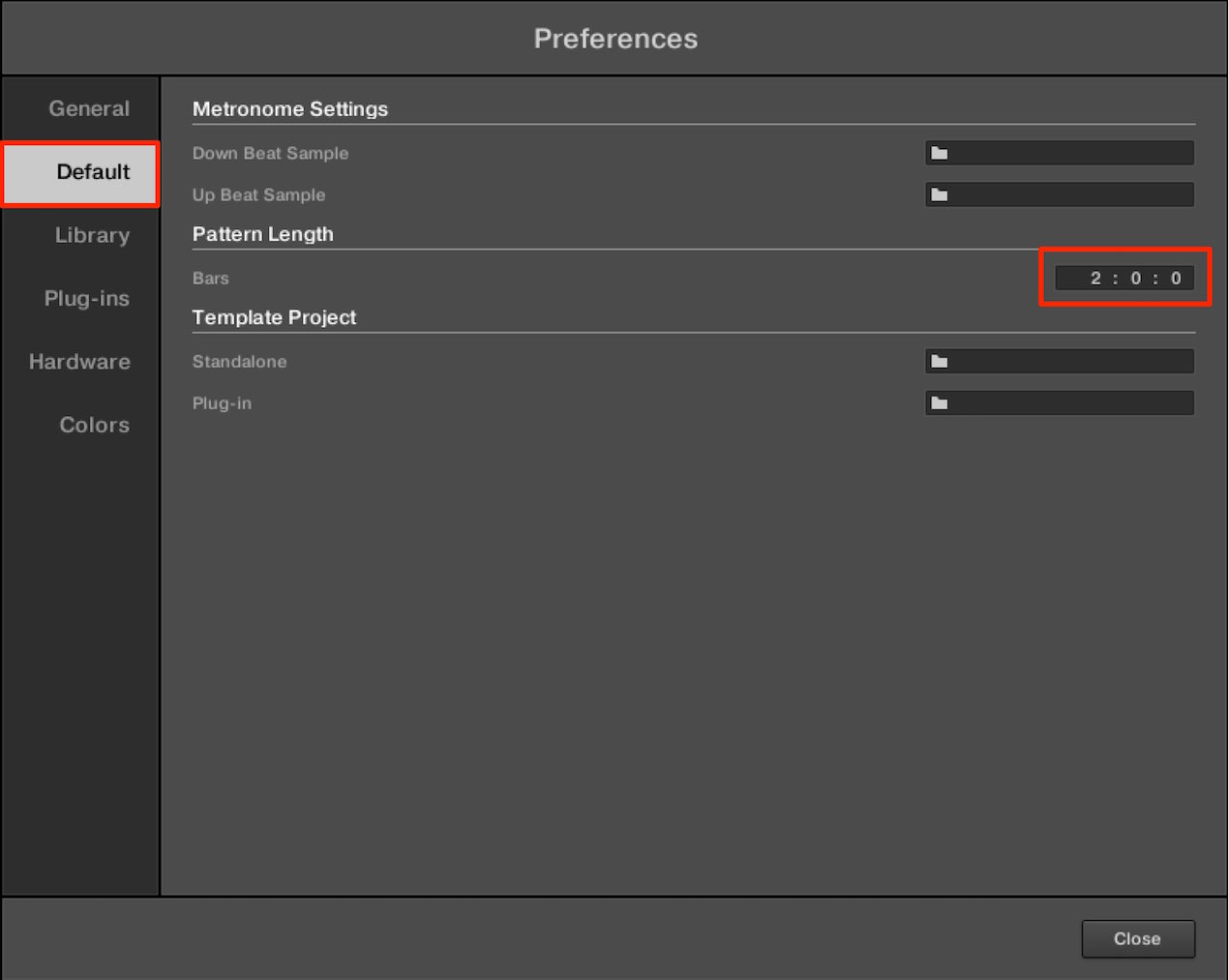

「Default」の「Pattern Length」

レコーディングを行う際、自動的に作成されるパターンの長さとなります。

初期値は「4(小節)」ですが、少し長く感じるため、当講座では「2(小節)」にしておきます。

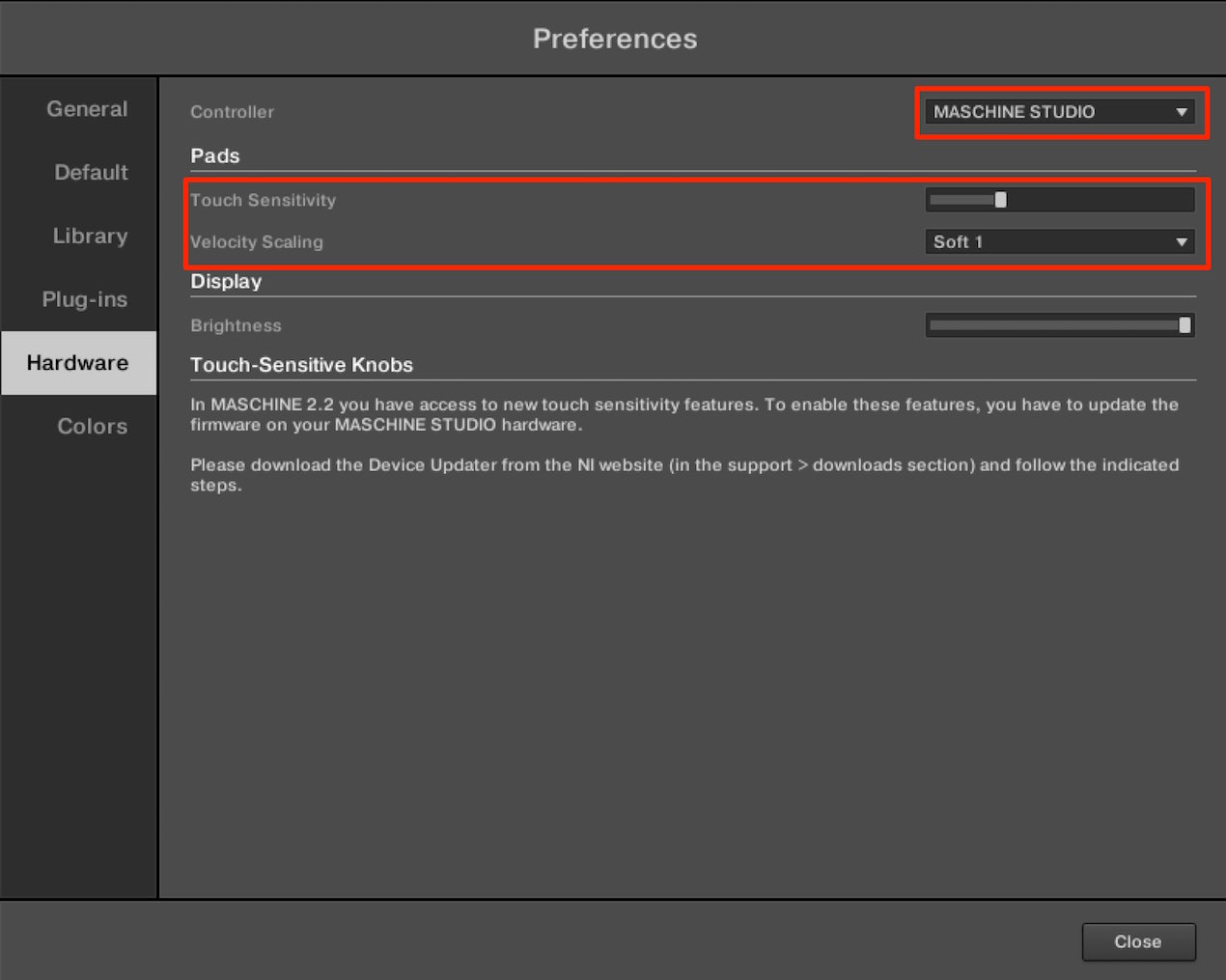

「Hardware」からは、Padの演奏ニュアンスを調整することができます。

まずは一番上の箇所よりお使いのMASCHINEを指定します。

その下の設定がとても重要です。

Maschineの演奏スキルにも左右されますので、実際にPadを叩きながら調整を行ってください。

- Touch Sensitivity : PADを叩いた際の感度です。

スライダーが左に向かうほど、Padの感度が鈍くなります。

メリットは誤操作が減ることですが、連打や細かなニュアンスを出しにくくなります。スライダーが右に向かうほど、感度が高くなっていき、少し触れただけでも、サウンドが鳴ります。

連打やニュアンスコントロールには向いていますが、誤操作が増える可能性が高くなります。初心者の方は、中央から少し左くらいが良いと感じました。

- Velocity Scailing : Padが叩かれた強さに対して、ベロシティ値を割り当てる基準です。

全7段階あり、「Soft3」に向かうほど、弱い演奏でも高いベロシティが割り当てられます。

演奏が安定するというメリットがありますが、ニュアンスが出にくいという特徴があります。逆に「Hard3」へ向かうほど、演奏によるベロシティ幅が広くなります。

演奏ニュアンスを出しやすいですが、安定した演奏が求められます。初心者の方は「Liner」もしくは「Soft1」くらいが良いと思います。

演奏の上達度に合わせて、定期的にチェックしてみてください。

「Colors」からは、「Pad」の色などを変更可能です。

楽曲の中から個別にコントロールも可能ですが、ここで指定したカラーがデフォルト値として反映されます。

製品のご購入

このような記事も読まれています